聖書を新しい言葉で

聖書を新しい言葉で (3)

現在、松戸教会の採用する聖書『新共同訳』の後継書、『聖書協会共同訳』には「礼拝にふさわしい聖書を—31年ぶり、0(ゼロ)から翻訳」という宣伝文が添えられます。そのとおり、30人以上の翻訳者(旧約21人、新約14人)が原文(ヘブライ語、ギリシア語)にあたり、1から(0から)翻訳作業を積み重ねた集大成としての新しい翻訳です。一方、それは翻訳者組織による共同作業ですから、はじめに大きな方針を確認することなしに、一冊の聖書としての統一性をはかることはできませんでした。

共同翻訳事業を始めるにあたり共有された方針のひとつに「礼拝での朗読にふさわしい、格調高く美しい日本語を目指す」ことがあります。

かつて各国の教会の特徴として、韓国の教会は祈り、台湾の教会は賛美し、日本の教会は勉強する、という表現を聞いたことがあります。これが現在も当てはまるかは別にして、確かに日本の教会は「聖書を読む」ことを大切にします。それも聖書の文字を目で追って読むことを

ところが、欧州や米国の教会では、礼拝時、皆が聖書を手にし開くことなく、ひたすら朗読される聖書の言葉に耳を傾ける伝統があるそうです。ちなみに、教会のなかにはキリスト自身の言葉を含む、福音書を朗読する際には全会衆が起立をもって聴く慣習もあります。

思えば、印刷技術のない時代、聖書の言葉は文字としてではなく音声として伝えられました。主イエスも故郷ナザレで「いつものとおり安息日に会堂に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった」と(ルカ福音書4章16節)、聖書を朗読することを大切にされました。

「礼拝での朗読にふさわしい」訳文とはいかなるものか。次回、並べ比べてみたいと思いますが、わたしたちは聖書を目で読むにとどまらず、口にして朗読すること、転じて、朗読される音声を耳で聴くことを意識するとき、これまでにない神の言葉との出会いを経験するのではないでしょうか。

ともに聖霊の導きを祈り求める礼拝における聖書朗読の重さを確認します。

村上恵理也

聖書を新しい言葉で (2)

聖書を翻訳する担い手は、ひとつではありません。わたしたちが礼拝で用いる『新共同訳』聖書を発行するのが日本聖書教会、いわゆる福音派と呼ばれる教会が用いる『新改訳』聖書を発行するのは新日本聖書刊行会、そして「岩波訳」として知られる『岩波版新約聖書』を発行する出版社も聖書翻訳作業を重ねてきました。

さかのぼれば、幕末から明治にかけて活躍し、日本でヘボン式ローマ字を考案した米国の医師で宣教師であったヘボンは、診察をしながら日本語を習得し、聖書翻訳の基礎作業として辞書『和英語林集成』を出版したうえで(1867年)、1888(明治21)年に聖書翻訳を終えました(新約の責任者はS.R.ブラウン、旧約の責任者はヘボン)。ヘボンの書簡には「聖書を日本語に翻訳するということが、わたしどもの最重要な事業であると、わたしどもすべての者が感じております」と残されているとのことです。さらに、1900年代初頭には左近義弼、30年代には湯浅半月らによる個人訳があります。

『聖書 新改訳2017』

日本聖書協会では、ほぼ30年ごとに新しい翻訳聖書を出しています。『口語訳』は1955年です。続く『共同訳』は新約聖書だけのもので、1978年に出ています。この時に旧約聖書の翻訳が終わっていなかったために、新約聖書だけが出版されました。後に、旧約聖書、旧約聖書続編、新約聖書を合わせた『新共同訳』聖書が、1987年に出版されました。そして今度の『聖書協会共同訳』が2018年。ほぼ30年ごとに翻訳が行われています。

『聖書協会共同訳』の場合には、動的等価理論に従って訳された『新共同訳』聖書の見直しの要望が多くの教会から寄せられたということが大きな要因となって、新しい翻訳事業を進めることになりました。

聖書協会では、ほぼ30年ごとに新しい翻訳聖書を出しています。『口語訳』は1955年です。続く『共同訳』は新約聖書だけのもので、1978年に出ています。この時に旧約聖書の翻訳が終わっていなかったために、新約聖書だけが出版されました。後に、旧約聖書、旧約聖書続編、新約聖書を合わせた『新共同訳』聖書が、1987年に出版されました。そして今度の『聖書協会共同訳』が2018年。ほぼ30年ごとに翻訳が行われています。

村上恵理也

聖書を新しい言葉で (1)

文語訳、口語訳、共同訳、そして新共同訳といえば、日本における聖書翻訳の軌跡です。これに2018年12月『聖書協会共同訳』が続きました。『新共同訳』の発行から実に31年ぶりの出来事です。それから5年以上、いわゆる感染期の対応に追われて(と言い訳にして)、教会としてこの新しい翻訳に注目してきませんでした。そこで今、まずは知ることからとの思いで、この紙面により新しい『聖書協会共同訳』の特徴を捉えます。

・・・・・

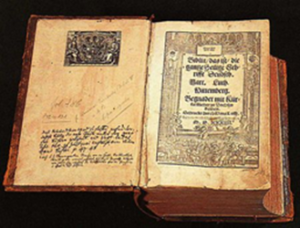

宗教改革期、グーテンベルクの活版印刷術の確立と相まって、教会はラテン語でのみ読んでいた聖書を母国語で読むようになりました。1522年、ルターによるドイツ語訳聖書(新約)の出版は画期的なことでした。日本に置き換えれば、平安時代の言葉で読まれた聖書を現代語で読むようになった、という感覚でしょう。

それ以来、聖書を読むことは聖書の翻訳作業と表裏をなします。冒頭の翻訳の軌跡しかり、世界各国で同様の不断の営みが重ねられています。

それにしても、すでに十分理解し得る現代語訳を獲得している、という声も聞こえてきます。しかしながら、大きく次の2つの理由で聖書は翻訳され続ける必要があります。

まず聖書には翻訳される元の底本(原本)の改訂があります。神の言葉としての聖書は、人間の手により一文字一文字書き写されています。その写本としての聖書研究が進む中ではより古い、つまりより原典に近いと推測されるものが発見されます。『聖書協会共同訳』の底本となるUBS(United Bible Societies、聖書協会世界連盟)もいまなお固定されたものではありません。

また聖書学、翻訳学の進展も翻訳更新の動機となります。翻訳には必ず解釈が伴いますが、その解釈に聖書学的な修正が必要となれば自ずと翻訳が変わります。さらに時代や社会の変化により言葉の捉え方が変わることもあり、結果、その意味が理解されない事態も生じます。ほかにも目で追うための翻訳か、声に出して口にするための翻訳か…、と翻訳の奥深さを思います。

村上恵理也